今日は、保護者さんからの『やる気』に関するご相談やご質問が多いことに関して、もう一つ親の関わりという視座からまとめておきたいと思います。

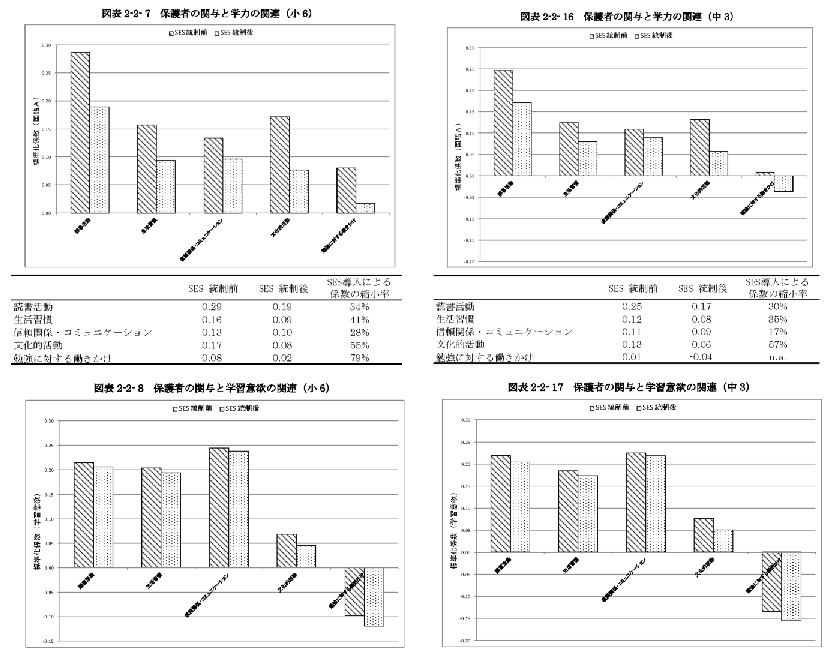

【間違いだらけ?『やる気』の出し方を求めて三千里】において提示したグラフをもう一度提示しておきましょう。

意欲をもった大人に成長してほしい!

これを見てお分かりいただけるように、子どもさんの『学力』に与える影響因子としては読書活動が最も大きく、信頼関係・コミュニケーションは比較的低いのですが、子どもさんの『学習意欲』に与える影響因子に関しては一転して、信頼関係・コミュニケーションが及ぼす影響の方が俄然大きくなって来るのが特徴的です。(小学校・中学校とも)

前回分析しましたように、意欲全般を持つことと学力とは別物として考えなければなりません。

『意欲』なる側面から眺めますと、意欲は何も勉強面だけに向けられるものではないということと、たとえ勉強面に向けられたとしても、勉強の仕方が的外れであれば学力には反映されないという2点でおおよそ説明がつきます。

せっかく学習意欲が湧いても、達成感が実感されないと、数日で元の木阿弥になってしまいます。

初期における的確な勉強法の持ち合わせの有無が如何に重要なことかを示唆する自然なる人間の宿命と言えましょうか!

これは、何も対象が勉強だけではなく、何に対しての意欲でも同じことが言えます。

アスリートやミュージシャンになりたいなどという意欲でも同じことなのですが、勉強に対する意欲というのは特に容易に、しかも即効で萎えていくことが特徴的です。

その理由は、簡単なことです。

- 多くは「面白い」とか「好き」という感覚でやっているわけではないこと

- 勉強は現実の日常生活であり、責務として成果が相対的に短期間で問われるということ

- 勉強以外のことでは、達成感の不足を、成果の先延ばしという形で逃げが打てるのに比して、義務としての勉強では逃げが打てないこと

さて、『子どもさんをやる気にさせる』に関するネット情報では、ほとんどが『やる気にさせる○○勉強法』という結末にリンクされますが、現実的なご質問やご相談を見ると、「今そこを突っついても本質じゃないでしょ!」と判断される場合の方がはるかに多いのが現実です。

かと言って、意欲を持たない限りは学力には繋がりません。

ただ、たとえ学力には繋がらなくても意欲をもって生きていける姿勢を持つことだけでも、親御さんにとっては喜びであり真の願いと言っても過言ではありませんね。

先ずは何にしろ、意欲をもって大人に成長してほしい!

ここが、最低限の確保ラインとなることに誰も異存は唱えられないでしょう。

勉強法は勉強への意欲という限定したゴールに至らせるための一つの方法であり、パラには進めるべきことですが、これが効くのはあくまである程度の前向きな意欲を持とうとしている一部のお子さんのみであり、多くは、それ以前の生きる姿勢という土台にほとんど着手されていないという根源的な問題が横たわっています。

その前段階となる一般的な意欲に関しては、

親御さんの子どもさんへの働きかけ・子どもさんの親御さんに対する信頼度

が大きく影響していることが伺えます。

もちろん、学習意欲に関しても同じことが言えるでしょうが、どの分析でも意欲に関してはその強度が数値化しにくいためでしょうか、細かな項目分析がされておらず、学力に関しては下記のような項目分析が報告されているのみです。

保護者の子どもへの働きかけと『学力』の関係

- 保護者さんの子どもへの働きかけと『学力』の関係において、学力差が特に顕著に現れるプラス関与は、

- 本(マンガや雑誌を除く)がたくさんある

- 子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをした

- 子どもが英語や外国の文化にふれるよう意識している

- 博物館や美術館に連れて行く

- ニュースや新聞記事について子どもと話す

- 毎日子どもに朝食を食べさせている

- テレビゲームで遊ぶ時間は限定している

- 一方、学力差が特に顕著に現れるマイナス関与は、

- ほとんど毎日、子どもに「勉強しなさい」という

- 保護者の普段の行動で、学力差が特に顕著に現れるプラス行動は、

- 本(雑誌や漫画を除く)を読む

- 逆に、保護者の普段の行動で、学力差が特に顕著に現れるマイナス行動は、

- スポーツ新聞や女性週刊誌を読む

- テレビのワイドショーやバラエティ番組を見る

- カラオケに行く

- パチンコ・競馬・競輪に行く

- 携帯電話でゲームをする

さらに、親御さんの働きかけではなく、親御さん自身の普段の行動に目を移しますと、

これらの結果は、一言で言えばどういうことでしょうか?

子育てって「こうしてもああならない」もの!

仕入れただけの「こうすればああなる」情報を付け焼刃でいくら実践しても、それよりも、普段の親の生活態度から受ける影響の方が容易に沁み込みやすいということを示しています。

また、これらの報告を耳にして、子どもに勉強する気になってもらうために、小学生のお子さんなら「読み聞かせを始めるぞ!」「英語に触れさせるぞ!」「ニュースについて子どもに話をするようにしよう」と決意されても、目論見通りになってくれるかというと、そうは問屋が卸しません。

これらのプラス要因は、ぶっちゃけた話当てはまらない場合も多々あります。

こういった統計データによって、しばしば見落とされ錯覚させられてしまうのは、統計学では常識なのですが、「相関関係と因果関係は違う」ということです。

帝都大学へのビジョンを執筆した3人とも、特に本を読み聞かせされたことも美術館・博物館に連れて行ってもらったこともなく、ニュースについても親と三面記事のこと以上に話したこともなく、特に家に本が多かったわけではありません。

3人共に共通していたのは「朝ご飯はきちんと食べさせてもらった」ことぐらいでしょうか。

「だから、朝ご飯をきちんと食べさせれば頭がよくなる!」・・これがネット情報の軽さです。

そんなことで頭がよくなれば誰も悩みませんね。

ところが、「朝ご飯はきちんと食べさせてもらった」こと自体は、頭が良くなる以上に人間形成に重要な役割を果たしていることも確かです。

子どもさんの親御さんに対する信頼度の根底を形作る関与だからです。

この話を深めると止まるところがなくなりますのでやめておきましょう。

さらに、3人とも両親とも高卒で特に学もなく、私の母などは「勉強なんかなんぼできても(いくら出来ようと)、冷たい人間は人間のクズ」が口ぐせであったように、誰もが人の道を滾々と言い聞かせられた点では共通しているぐらいでしょう。

もっと言えば、3人とも「いい学校に行ってほしい」なんて言われたことがありません。

私の母などは、「京大なんか受けんでよろしい」の一言。叔父(父親代わり)が説得してくれる事態でした。

そういった意味では、皆、広中平祐先生のお母さんと同じタイプに括られるでしょうか。

また、実際に僕の友人や教え子の保護者など身の周りでは、

- 毎日読み聞かせをしてもらっていた友人の子どもたちは立派に真っ当な大人に成長しましたが、特に学力が優れたということはありませんでした。

- 保護者が教師で家には本がゴロゴロしていましたが、息子さんの学力が特に秀でたということはありませんでした。

- 子どものことをかまい過ぎと僕が感じた保護者さんの子どもさんは例外なく保護者さんの高望みには届きませんでした。

水を差すようで心苦しいのですが、このように反例はいくらでもゴロゴロしています。

学力に関しては「こうすればああなる」という打算で実践されても実を結ばない可能性の方が大きいとすら言えるでしょう。

余談になりますが、最初の点に関しては、はっきり次のように言えます。

幼い頃の読み聞かせはほとんど全てが純文学的な童話の類であり、子どもの情緒を育て心を育てるものとして重要な要素となっていますが、学力と直接繋がる要素ではないと…。

しかし、この情緒が育まれずに学力だけ育まれた秀才もロクなものにはならないと…。

学力に関してプラスになる要因をアプローチしていくのであれば、そのアプローチ素材は星の数ほどゴロゴロとあります。

例えば、このデータで採用されているような働きかけ以外にも、【ゲーム感覚で楽しめる数字パズルのようなものを一緒にやろうと誘ってみる】

僕だって、アプローチの一つの方法としてそういうアドバイスを提示しますけれども、それがピタッと成功するなんてことは思っていません。

実際、最近ご相談を受けた小学生のお母さんも、面白問題に誘ってもダメ、ネットで仕入れたアプローチの何をやっても乗って来ないと言われていました。

また、自分が子どもの頃は「もっと本を読みたい」と思ったものだけれども、全くそれもなく自分の子どもが理解が出来ないとも仰っていました。

何故なかなかうまく目論見通りにいかないのでしょうか?

もちろん、作用する側の作用の仕方と作用される側の性質の組み合わせが千差万別ですから、当然と言えば当然のことです。

その上、何よりも経済を動かすために自堕落な文化を売り物にする世情から受ける影響は甚大です。

しかし、お子さんの先行きを考えるとそうも言っておられません。

最悪を避ける関りが子どもの信頼を取り戻す?!

- 受け入れる子どもの側の成長の相違、親の観察力の相違、親子の信頼関係の相違などに基づいて、

- 親が何もしなくても勝手に意欲の源泉を見つけてくる子

- 親の働きかけ一発で運よく功を奏す子

- 親が百働きかけてその内の一つが功を奏す子

- 親が百働きかけても全く功を奏さない子

と様々であること。

- さらに、それぞれのアプローチに対して即効性のある場合もあればじわじわと効いてくる場合もあることを視野に入れながら子どもさんを観察していくことが必須であること。

これら2点を視野に入れないで、「こうすればああなる」という世間の噂話の形だけに囚われて性急な結果を求めているという点に一つの原因があると思われます。

その心は、子どもそこのけでの親の独りよがりとしての「ああしたい」があります。

そうではなく、むしろマイナス要因を出来るだけ排除することに注目することの方がより本源的なアプローチが見えるのではないでしょうか?

プラスを追い求めることよりもマイナスを無くすることを追い求めること。

『最悪を避ける』『最低限を確保する』考え方ですね。

ここに目を向けると、どっこい子どもにひたすらプラスを求めている親の身勝手ぶりが鮮明に見えてきます。

よく考えてみれば当たり前のことではないでしょうか?

プラスを要求するということは、「そのプラス要求があんたには出来てるのかよ!」って問い返しを受けることです。

親が惰性で生き生きと生きていないのに、子どもにだけ勉強しろだの意欲を持てなどと言われても…ですね。

ご自身を思い出されても、親に対して一番嫌悪したのは、矛盾する態度や首尾一貫性の無さではなかったですか?

保護者自身が享楽的な文化や野次馬根性に酔っているとまでいかなくても、人の為に生きるでもなく惰性で何となく面白くもなく生きている姿があれば、子どもさんにどう映るのか?ということではないでしょうか?

そして、生きがいの矛先が子どもさんだけに向けられて、あまりにも構い過ぎの方が多い印象を多々受けます。

そのような保護者さんも多くは、殊の外押しつけがましくないように接することを心がけていることを強調されますが、そのことが逆に子どもさんには押しつけがましい態度以上に重圧になっていないかということを感じるばかりです。

「経済を動かすために自堕落な文化が売り物になっている世情の影響は大きいものがある」と先ほど述べましたが、スマホ普及以降、この作用力は想像した以上に強力なものであり、保護者さんは子どもさんがその渦中に呑み込まれないように見守るだけが並大抵ではない時代になっています。

ある意味、この作用力以上に、人間誰しもが持ってる本来的な喜びへの要求を引き出す作用力を及ぼそうという努力をしなければ、子どもさんはあちら側に引きずり込まれることになるかもしれません。

まぁ、塾に来ても、休み時間になるとスマホでゲームやSNS三昧であることを、当の塾の先生でも嘆いておられる記事も多く見かけますが、嘆くよりも、休憩時間にスマホをされないような授業や工夫をしろよと言いたくなります。

ボーっと講義してんじゃねぇよ!

はじめまして。小学5年の娘を持つ母親です。

うちの子は、親が言うのも変なのですが、すごく真面目というか真面目過ぎるのが悩みです。

と言いますのも、勉強は毎日2時間以上していますが(塾の日は1時間ぐらいです)、覚えが悪いのか、学校の成績もちょうど真ん中あたりからいっこうに伸びません。

時々、平均以下に落ちることもあります。

言われたことをするのもゆっくりしていますし、とにかくすることが遅いのは分かっているのですが、このような子どもでも、勉強の仕方で成績を上げることはできるものでしょうか?

塾にも相談はしたのですが、一生懸命を継続していれば必ず成績が上がる時が来ると言われるだけで、復習をしっかりしてくださいということしか言われませんでした。

ネットを探しても、そこまではどなたも書かれているので、なんだかそれ以上のことはないのかと納得がいきません。

真面目なだけに、報われないことがこれ以上続くと、性格を捻じ曲げてしまわないかと心配です。

私の不審をそのまま表現されているページがあったので、お尋ねさせていただきました。

復習をしっかりしてください以上の何か大切なことが本当にあるのかどうかを教えて頂けないでしょうか、お願いいたします。

コメントありがとうございました。

「復習をしっかりしてください」と言われるだけでは納得がいかないということで宜しいでしょうか?

メールアドレスをいただいておりますので、詳細はメールでご回答させていただきます。

ビジョンのページの復習や反復の記述をご覧になってコメントをいただいたのではないかと想像しますが、こういったお悩みには、九分九厘、お書きになっているようなアドバイスをされるしかないのではと思います。

お母さんにとっては、ごく一般的な当たり前のことで物足りなく思われるのは当然だと思いますが、それ以上の具体的なアドバイスをしてもらえることの方が、むしろ稀だというのが現実ではないでしょうか?

塾のPRとして持たれているホームページなら書かれていてもいい筈だとは思うのですが、そこまで掘り下げたものは、私も見たことがありません。

感心するような指導理念と方針があって、そこからブレていない塾には時々お目にかかりますが、たいてい個人塾ですし、そういった塾ですら、理論・理屈に留まった記述しかされていません。

ある意味、誰でもが読める情報としては、そこまでが限界なのではないかと思いますし、そもそも、具体的なアドバイスが出来る塾自体が非常に少ないのだと思います。

ですから、ある意味、ネットで情報を探すというのは、表現の違いを楽しむようなもので、それもある程度見ていくと食傷気味になって来ます。

お子様のようなタイプは、よく見られます。

ある程度性格的なものが影響を及ぼしていますので、逆に、何をやらしても早い子どもさんのことから考えてみましょうか。

羨ましいと思われるかもしれませんが、こちらのタイプも大きな欠点を伴いやすいんですね。

即ち、正確性が劣る場合が往々にして見られ、それで痛い目に遭っても、アドバイスをされても、少し丁寧にやったり、見直したりすることがなかなかできません。

しかし、根気よく指導していけば確実に改善はしていきます。

お子様のようなタイプは、往々にして、正確性が優れているというよりも形にこだわり過ぎるきらいがあります。

形がきれいになることにこだわりがあって、ノートをきれいにとったり、習った内容もきれいに整理することに気を奪われて、中身がなおざりになりがちなのではないかと予想されますが如何でしょうか?

受験に必要とされるのは、規律・機転・木目の3つです。

生活に規律がない場合は、一番厄介ですが、その点はクリアーされているとお見受けします。

規律は、生活全体の見直しと保護者の並々ならぬ決意がないと、なかなか成し得ないONかOFFかの世界です。

機転と木目は非常に深い意味を持ちながらも、やはり生活全体を通しての導きによって、少しずつ改善はされていきます。

もちろん、勉強の仕方を知ることからもこの2点は改善されていきますし、時には衝撃的なほど効果的なこともあります。

逆に、分かっていながら根深い性格の方が邪魔をして踏み込めない場合もありますから、そういった思いこみにまで逡巡している部分を少しずつバランスの取れた方に導くことは、やはり根本的な部分として残ります。

真面目に勉強しているのに成績が伸びない子は、木目が細かいのでもなく、機転も利かないという状態の子が一番多いのではないかと思います。

こういったお子さんには、踏み込んだ勉強法を教えるとともに、日常の生活のお手伝いなどの行動の中で、枝葉を省くことや、段取りをアドバイスしてやることなどの関りをしてあげることが必要ではないかと思います。

復習に関しては、「復習とはどのように勉強することか」ということが勉強の仕方そのものであり、形態は違ってもその本質を踏まえるかどうかで、勉強したことになったのか、勉強していないことと同じことなのかが決まってくることは確かです。

ここから、メールでお返事させていただきます。