セラミドはムズイが役に立つ!

ドライヘループ共和国の格言

ドライヘループ共和国にはこういうことわざがあります

「セラミドはムズイが役に立つ!」

セラミド (ceramide) の概要は【皮膚の科学 乾燥肌】にて概要をお話させていただきました。

この後の話を理解しやすくするためにざっと復習するか、初めての方はご一読しておいて頂ければ嬉しいです。

セラミドは私たちの皮膚の角質層において角質細胞の間を埋める細胞間物質の約5割強を占める脂質物質群でした。

ここで、セラミドの正確な定義をしておきましょう。

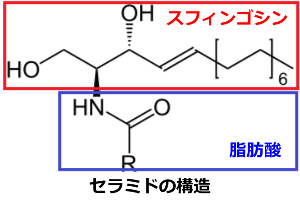

セラミドは下図のようにスフィンゴシンと脂肪酸がアミド結合した化合物群でスフィンゴ脂質と呼ばれます。(この辺りは何となく読んでいただいても結構です。)

そして、保水力に優れた性質を持つので、保湿力を与える成分として私たちは認識しています。

ところが、脂質物質であるということは水をはじく筈です。

なのに保湿が優れているというのは、厳密に考えるとおかしな話ですよね。

【皮膚の科学 乾燥肌】を復習して頂ければ気付かれたことと思うのですが、NMF(天然保湿因子)の保湿とセラミドの保湿には随分と違いがありましたね。

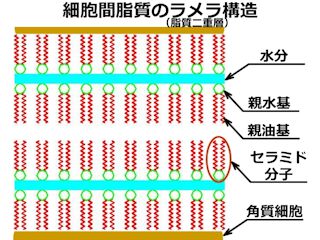

ここで、セラミドのラメラ構造(左図)を思い出しておきましょう。

脂質なのに保湿性があるということは、セラミドが水分をサンドイッチにして離さない堅固なラメラ構造となっているというところから来ている言葉だと言えます。

即ち、セラミドは水分自体を内部に蓄えて離さない構造体、即ち、もともとが豊かな水分を保水性高く密閉した脂質体ということなんですね。

社会通念上、「保湿性が高い」という括りでまとめられますが、角質細胞内にある水分を逃がさないように働く親水性のNMFとは随分と意味合いが違うことを認識しておくに越したことはありませんね。

要するに、「保湿力を高める」と言うよりも「水分を豊かに含んだセラミドが豊かに存在すること自体がバリア機能を堅固にする」と言った方が正しく、しかも分かりやすいのかもしれません。

ですから年齢とともにセラミドが減少してくるところを、水分を密閉したセラミドごと補充して上げるという物言いの方が正しいと言えるでしょう。

これらの点から、【皮膚の科学 乾燥肌】では、乾燥肌ケアの結論として、

- セラミドを補給してやればいい

- 自らNMFを作る能力を上げてやればいい

の2点に絞ることが最も合理的と考えたわけでした。

「セラミド」なる言葉だけで判断すると・・・

さて、セラミド (ceramide)という言葉もいろんな修飾語を付けて私たちの前に現れるもので、錯覚や混乱を起こしてしまうことも事実です。

結論から言ってしまうと、成分表を見て「セラミド*(*には数字が入ります)」の表記がなければ、いくらPRで○○セラミドなどと強調されていてもセラミドは入っていないことになります。

【皮膚の科学 乾燥肌】では、工業的にセラミドを作る製法を3分類でご紹介しました。

- 天然から抽出する

- 人と同じ構造のセラミドを酵母から合成する

- 化学的に合成して作る

先に結論をお話しておくと、セラミドにも種類はあるわけですが、どの会社で使われているセラミドも合成セラミドのヒト型と呼ばれるものであることに変わりはなく、たいていはセラミド1,セラミド2,セラミド3,セラミド6Ⅱの何れかが使われています。

ですから、何か凄そうな修飾語が付けられていても特別なセラミドであったりオリジナルなセラミドであったりすることはありませんから、このことを頭に入れておかれると、各社の宣伝のPR合戦を見た際には苦笑いしながら楽しむことができますよ。

「天然型セラミド」と書かれていれば、天然そのもの(天然セラミド)なのか天然と同じタイプなのかが非常に曖昧ですし、そもそも天然からはセラミドのままで抽出できないということから考えれば矛盾が生じます。

また、「ヒト型セラミド」なんて書かれている場合、間違いではなく正しいのですが、その会社に限らず使っている限りはどの会社でも「ヒト型セラミド」を使っていますから、そのことを知っておくのは消費者の知恵ということになります。

この辺りを整理するためにセラミドの製法による分類を分かりやすく表にしておきましょう。

| 天然由来 | 合成 |

|---|---|

動物(主に馬)の脳や脊髄あるいは牛乳・卵などから抽出 小麦、大豆、コメ、トウモロコシ、コンニャクなど植物から抽出 |

|

ヒト型セラミドと天然セラミド:言葉の裏に潜む罠

さて、ヒト型セラミドというのは、人が持っているセラミドと同じ構造を持ったセラミドという意味です。

人が持っているセラミドと同じセラミドをバイオ的(酵母を利用する)あるいは化学的に合成するということで作ります。

そうなると、天然セラミドが気にかかってきますね。

私たちには「合成」という言葉がどうも引っかかってしまいますからね。

そこに、頭に「天然」と付いたものを提示されたら、絶対そちらの方がいいような気がしてしまいます。

しかし、天然セラミド(動植物から抽出してそのまま手を加えない)は人のセラミドと同じではありません。

【皮膚の科学 乾燥肌】でも、「人のセラミドとは構造的な相違があります。」と書きました。

セラミドはスフィンゴシンと脂肪酸がアミド結合した化合物と説明しましたが、天然セラミドはここに余分なものがくっついているんですね。

実は、これは正しくはセラミドではなく酵素の働きがあって初めてセラミドになれる、いわばセラミド前駆体と呼ぶべきものなんです。

私たちの皮膚自体も、最初からセラミドであるわけではなく、セラミド前駆体が酵素の働きによって必要に応じて体内でセラミドに変換されるようです。

ですから、天然セラミドを補充しても、そのままではお肌のセラミドになれるとは限りません。

そういう意味では間接的な作用になりますので、天然セラミドの方が有効だとは言えないのです。

とは言っても、前駆体ですから全く効果が見込めないということも考え難いことです。

その他、「肌型セラミド」や「持続型セラミド」「活性型セラミド」など数え上げたらキリがないほどの表現が飛び交っていますが、結局は成分を見れば同じだということが分かります。

あるいは悪質な場合は成分に「セラミド**」が見当たらないこともあります。

まぁ、こういった修飾語は製品を自分のところだけが実現している成分と錯覚させるだけのための商売用のレトリックと考えておくことが無難です。

むしろ修飾語を何も付けない静かな化粧品メーカの方が信用できると考えておくことが正解かもしれません。

だって、セラミドはセラミドでしかないのですから。

いずれにせよ、正式な「セラミド」はお肌を守る成分としては非常に優れたものであることは間違いないことだと考えます。

これは、ベルマン・ド・ボーテにおいて乾燥肌の方からポルトゥールAGのリピートが多いことからも推慮できるところです。

但し、よく化粧水にセラミドを配合してある商品がありますが、そもそも水が主成分の化粧水にわざわざセラミドを配合する意味が私には分かりません。

おそらく、こういった場合はイメージ戦略だけであり、ほとんど入っているか入っていないか分からないほどの微量と言えるのではないかと考えます。

その他、

- 各種セラミドを混合として沢山入れているものがいいのか?

- セラミドは経口摂取で意味があるのか?

などテーマは沢山残っていますが、今回はここまでにしておきましょう。

ともかくも、お肌のセラミドにしても必要に応じて作られる機序まではまだまだ解明されているわけではありません。

人体の神秘は神秘のまま残る方がいいとすら私は思ったりします。

やっぱり化学や生物が苦手だからでしょうか…。

ディスカッション

コメント一覧

化粧品を選ぶ際に、いかに宣伝文句に踊らされているかを反省できる内容です。

消費者も賢く勉強すべきと、つくづく感じました。